"Die schlechteste Lösung sind riesige Gebäudeblöcke mit vier oder fünf Etagen"

Wie muss ein modernes Schulgebäude gestaltet sein? Christian Rittelmeyer, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaft und Schulbau-Experte, gibt Antworten.

Herr Rittelmeyer, was zeichnet eine gute Schularchitektur aus?

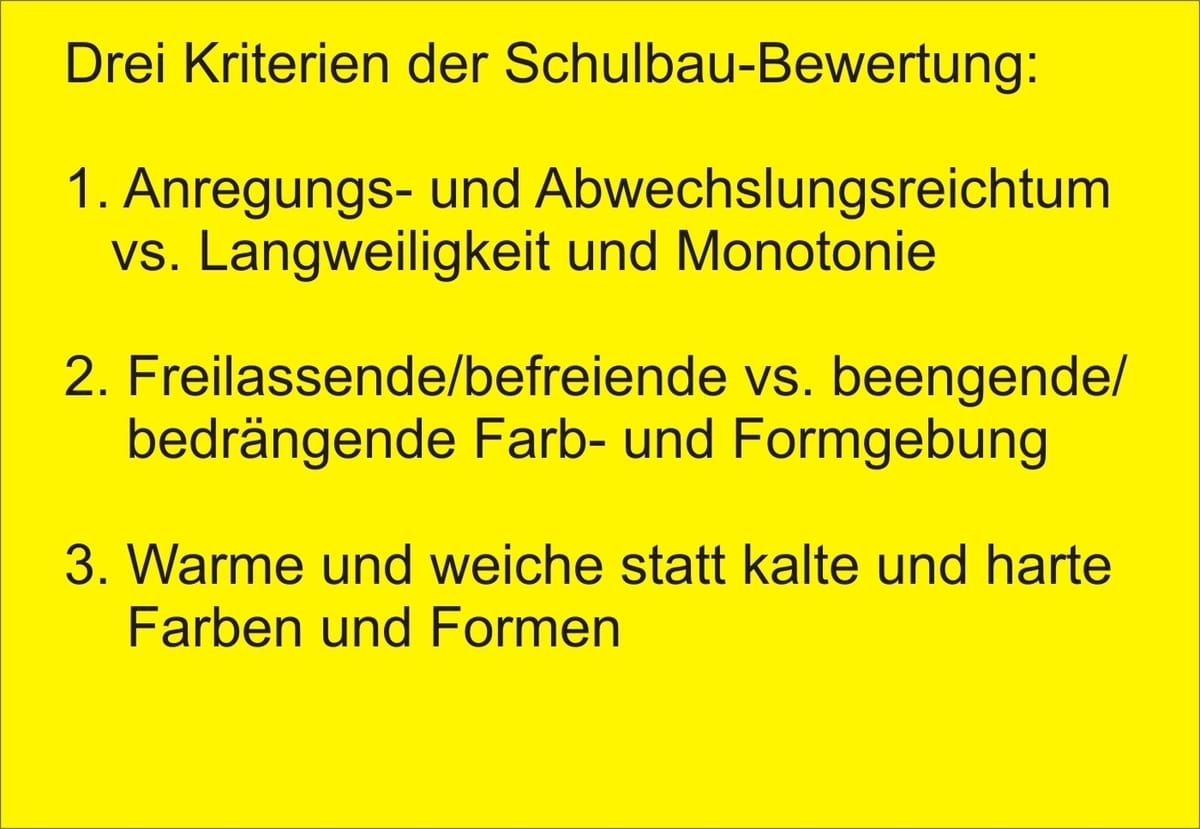

Wir haben in unseren Untersuchungen drei maßgebliche Kriterien dafür gefunden. Die Schulbauten sollen anregend und abwechslungsreich wirken statt monoton. Sie sollen freilassend und befreiend statt eng und bedrängend wirken. Und sie sollen Wärme und Weichheit statt Kälte und Härte ausstrahlen. Außerdem muss das Gebäude zum pädagogischen Konzept passen. Wenn das individuelle, differenzierte Lernen möglich sein soll, dann muss es entsprechende Räume dafür geben. Ebenfalls sollte man die Anforderungen, die Inklusion mit sich bringt, berücksichtigen.

Gelten die Kriterien nur für das Gebäude oder auch für den Außenraum?

Natürlich müssen auch die Freiflächen diesem Anspruch gerecht werden. Gerade wenn die Kinder und Jugendlichen einen großen Teil des Tages in der Schule verbringen, wenn die Digitalisierung im Unterricht ausgebaut wird und sie viel Zeit vor Bildschirmen verbringen, muss es einen Kontrapunkt geben. Sie müssen aus der Bewegungsarmut geholt werden. Das beginnt in der sogenannten bewegten Schule mit einer besonderen Dramaturgie des Unterrichts, der mal im Klassenraum, mal in anderen Arbeitsräumen oder auch mal draußen stattfindet. Und das setzt sich fort in den Pausen und im Ganztagsangebot. Da ist ein abwechslungs- und anregungsreich gestalteter Schulhof sehr wichtig.

Und wie sollte der gestaltet sein?

Der Schulhof sollte großzügig sein, aber nicht aus einer großen gleichförmige Asphalt- oder Tartan-Fläche bestehen. Er sollte begrünt und in verschiedene Bereiche unterteilt sein, in Bewegungsflächen und in Ruhezonen. Er muss eine angenehme Aufenthaltsqualität besitzen, nicht zu kalt, nicht zu windig, im Sommer nicht zu heiß. Das spricht meines Erachtens alles für einen Schulhof auf der Erde und gegen einen auf dem Dach. Auf dem Dach können Sie keine großen Bäume pflanzen und keinen Teich anlegen. Der Naturbezug ist aber gerade in einer innerstädtischen Lage außerordentlich wichtig für das Wohlbefinden und damit auch für den Lernerfolg. Das gilt nicht nur für jüngere, sondern auch für ältere Schülerinnen und Schüler. Schule ist Lebensraum.

Was wäre ein Beispiel für einen geglückten Lebensraum?

Zum Beispiel die Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen. Auf dem Schulhof wie auch in der Eingangshalle wachsen Bäume, und es plätschert ein kleines Gewässer in der Halle, es gibt ein Café und einen Marktplatz, um hier nur einige Aspekte dieser urbanen und in der Gemeinde sehr positiv bewerteten Schullandschaft zu nennen.

Der Schulcampus Lohsepark wird sieben Züge haben mit insgesamt etwa 1400 SchülerInnen. Was bedeutet das für die Architektur?

Die schlechteste Lösung sind riesige Gebäudeblöcke mit vier oder fünf Etagen. Das sind für viele befragte Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrende kasernenartig empfundene Gebäude. Leider werden derzeit genau die in zahlreichen Architekturwettbewerben preisgekrönt. Auf Kinder und Jugendliche wirken aber gerade solche Klötze unsympathisch. Und das ist schon mal eine schlechte Voraussetzung fürs Lernen. Gerade jüngere Schülerinnen und Schüler haben häufig Angst in großen Schulen, sie fühlen sich in Menschenmassen verloren, das wissen wir aus entwicklungspsychologischen Untersuchungen. Deshalb muss man das Gebäude und die Freiflächen stark untergliedern. Auch die Kogni-tionsforschung hat Erkenntnisse über eine gute Gestaltung von Schulen erbracht.

Zum Beispiel?

Unsere abstrakten, kognitiven Tätigkeiten, wie die Beschäftigung mit Mathematik, hängen nach Einsicht der sogenannten Embodied-Cognition-Forschung stark mit körperlichen Prozessen außerhalb des Gehirns zusammen, unter anderem mit kinetischen Erfahrungen, die unser Denken anregen und beleben. Deshalb fördert eine inspirierende, abwechslungsreiche Architektur das Lernen im Gegensatz zu beispielsweise monotonen, betonfarbenen Gängen. Gegenwärtig vielfach beliebte knallige bunte Farben sind allerdings ebenfalls ungünstig, sie wirken häufig beengend, nicht mehr freilassend. Weiche Formen, viel Holz und Pflanzen sorgen dagegen für eine warme, freundliche Atmosphäre. Und natürlich muss die Gebäudetechnik stimmen: Der Lärmschutz muss innen wie außen eingehalten werden, die Luft muss gut sein, es darf nicht zu sonnig sein, aber auch nicht zu dunkel. Für die jüngeren Kinder dürfen Räume nicht zu kühl wirken, und für die Jugendlichen nicht zu warm beispielsweise durch zu intensive rotgelbe Farbgebungen. Die empfundene „Temperatur“ der Räume ändert sich nämlich mit dem Alter.

Sollten die künftigen SchülerInnen und deren Eltern in die Entwicklung eines Schulneubaus involviert werden?

Selbstverständlich. Ein demokratischer Schulbau-Prozess führt zu einem besseren Ergebnis. Denn da überlegen alle gemeinsam: Was wollen und was brauchen wir? Das kostet vielleicht Zeit und Energie, aber es zahlt sich aus: An gut gestalteten Schulen gibt es erstaunlich wenig Vandalismus. Und wissenschaftlich erwiesen ist auch: Der Krankenstand ist an solchen Schulen geringer, die durchschnittliche Leistungsfähigkeit steigt.